Ein Mann ist eine Insel

Er trotzte fast ein halbes Jahrhundert extremen Bedingungen und leitete Reisen in Polarregionen und an andere Orte, wo die Grenzen des menschlichen Durchhaltevermögens auf eine harte Probe gestellt werden. Außerdem hat er um die 30 Bücher geschrieben, wie zum Beispiel eine neue Biografie von Lawrence von Arabien. Aber nennen Sie ihn bloß nicht Sir Ranulph Twisleton-Wykeham-FiennesRanulph Fiennes’ Entdeckerkarriere bescherte ihm zahlreiche Ehrungen, Rekorde, Buchverträge, Vorträge, Filmprojekte und bewundernde Fans. Doch Fiennes ist nicht der Einzige, der von seinen Bemühungen profitiert hat. Sein Werk hat das verblassende Image des klassischen britischen Entdeckers wiederhergestellt – dieser traditionellen Figur, für deren Erhalt Fiennes wohl mehr geleistet hat als alle anderen.

Sir Ranulph Twisleton-Wykeham-Fiennes, wie er sich nur ungern nennen lässt, scheint aus einer anderen Ära zu stammen. Und im buchstäblichen Sinn ist das tatsächlich auch so: Er vollbrachte viele seiner größten Heldentaten vor der Erfindung von Satellitentelefonen und GPS. Doch „Ran Fiennes“, wie er lieber genannt werden möchte, ist auch in anderer Hinsicht ein Mann der alten Schule. Er ist stolzer und schroffer Brite, Baronet mit Eton-Ausbildung, Cousin dritten Grades der Schauspieler Ralph und Joseph Fiennes sowie inoffizieller Hüter der sogenannten „steifen Oberlippe“ der Nation. Die kompetitiven Polarreisen auf dem Landweg erreichten vor mehr als einem Jahrhundert ihren Höhepunkt, aber das sollten Sie dem heute 79-Jährigen lieber nicht erzählen: Fiennes scheint „die Norweger“ als ebenso ernste Bedrohung für die britische Vorherrschaft zu betrachten wie einst seine Vorfahren aus der Zeit Edwards VII.

Wie andere bereits festgestellt haben, ist Fiennes ein bisschen verrückt. König Charles, langjähriger Unterstützer seiner Heldentaten, bezeichnete ihn als einen der „großen Exzentriker“ – aber nicht von der Sorte mit den albernen Hüten. Nach einem gescheiterten Versuch im Jahr 2000 den Nordpol zu erreichen, sägte sich Fiennes vier seiner schmerzhaft erfrorenen Fingerspitzen ab, anstatt auf die Operation zu warten. Später erklärte er in seinen Memoiren, dass er sich wieder selbst seine Krawatten binden und seine Manschettenknöpfe anlegen wollte. Als die abgestorbenen Finger später aus seiner Schreibtischschublade verschwanden, bat Fiennes die Leserinnen und Leser der Times of London darum, ihm bei der Suche zu helfen. Allerdings sind sie immer noch nicht aufgetaucht.

Kürzlich erreichte ich Fiennes telefonisch – natürlich per Festnetzanschluss – auf seiner Farm in Exmoor, eine halbe Tagesfahrt westlich von London, und er sprach höchst sachlich über seine ungewöhnliche Karriere (inklusive des Moments vor vielen Jahren, als er beinahe als Ersatz für Sean Connery als James Bond ausgewählt wurde). Die Bücher und Vorträge über seine ausgefallenen Reisen dienen lediglich dazu, seine Rechnungen zu bezahlen, sagt er, und deutet an, dass sein Beruf weniger gefährlich sei als das Pendeln auf britischen Autobahnen oder Strandurlaube, die schließlich Hautkrebs verursachen können. Meint Fiennes das ernst? Man weiß es nicht so genau. Einmal behauptete er, dass sein Lieblingslied „Orinoco Flow“ von Enya sei. Und bis vor Kurzem fuhr er mit einem arg mitgenommen Ford-Kombi zu seinen Vorlesungen – in dem er übrigens auch schlief, obwohl er sich sicherlich ein Hotelzimmer leisten könnte.

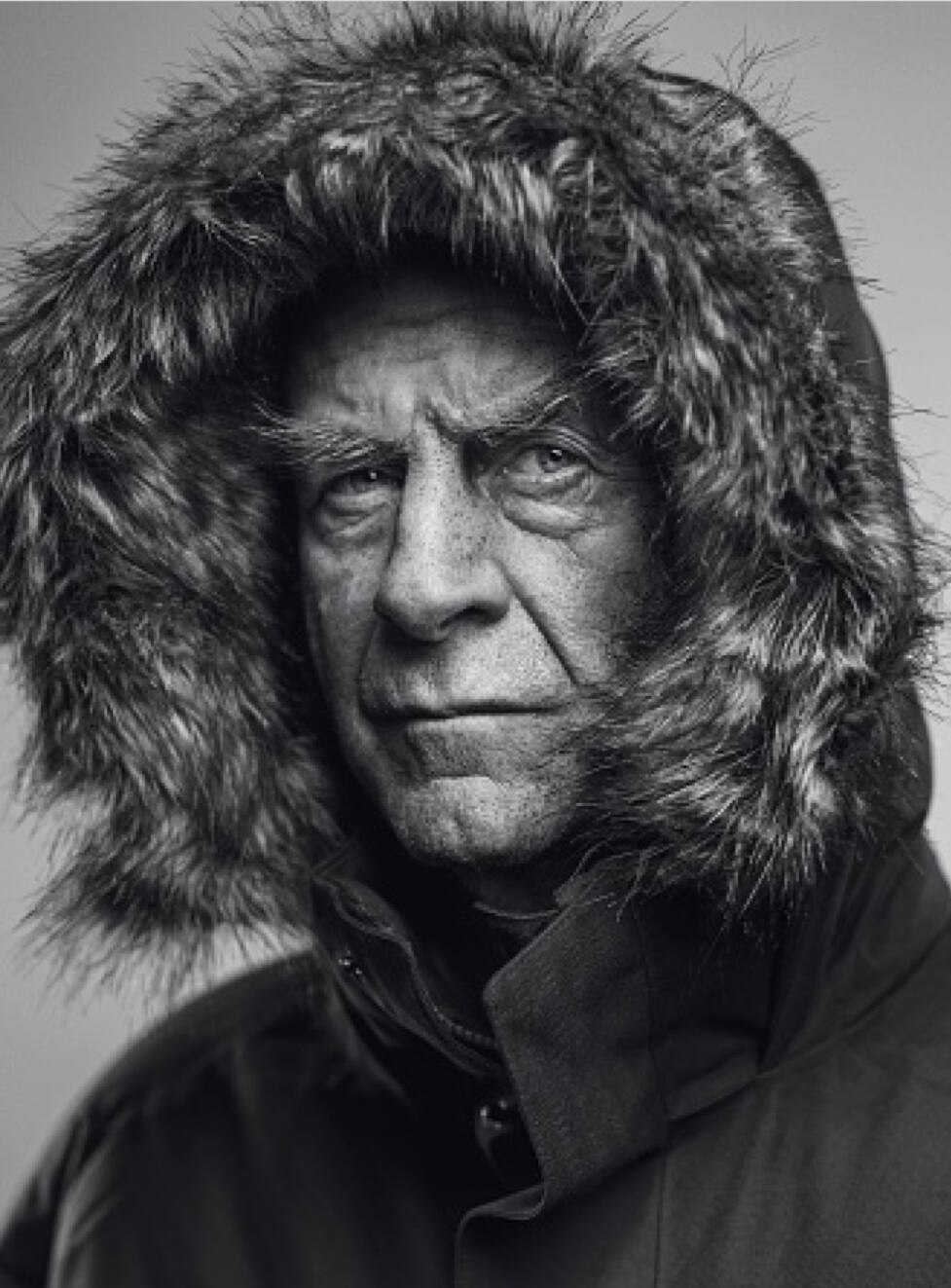

Ranulph Fiennes (oben) kehrt 1982 von der Transglobe-Expedition, dem ersten Versuch einer zirkumpolaren Erdumrundung, nach Hause zurück; und (oben) ein Porträt von Fiennes aus dem Jahr 2016

Ein Foto, das Fiennes 1979 auf der Scott Base am Südpol in der Antarktis aufgenommen hat

Charles Burton und Fiennes in der arktischen Dunkelheit

Fiennes erreicht 1982 den Nordpol

Beim Graben einer Höhle als vorübergehender Unterschlupf

Burton und Fiennes wandern durch eine arktische Einöde

Zurück zur Antarktis im Jahr 1992

Heute fährt Fiennes seltener Auto – genau gesagt macht er von allem weniger. „Ich leide an den Gebrechen des Alters“, gibt er zu. Seine Füße sind kaputt, und sein Gedächtnis lässt nach. Als Fiennes 59 Jahre alt war, lief er in sieben Tagen auf sieben Kontinenten sieben Marathons, und jetzt – 20 Jahre später – hofft er, zumindest „ein bisschen Bewegung“ aus seinem unwilligen Körper herauszuholen. Er macht keinen Hehl aus seinem körperlichen Verfall und daraus, wie sehr dieser ihn frustriert. „Etwas, was mich wirklich nervt, ist, taub zu werden“, sagt er. „Außerdem hat man natürlich Angst vor seiner Frau“ – er spricht etwas lauter – „Was soll ich nicht sagen?!“

Doch das Schreiben von Büchern begeistert Fiennes nach wie vor. (Sein nächstes – sein 29. oder 30. Buch, da ist er sich selbst nicht ganz sicher – ist Around the World in 80 Years, eine Art persönlicher Highlight-Band mit Reisegeschichten, der am Tag seines 80. Geburtstags im März veröffentlicht wird.) Seit seiner späten Lebensmitte schreibt Fiennes auch Biografien großer Entdecker, mit Anmerkungen, die auf seinen eigenen Erfahrungen basieren. Die erste war eine wütende Entkräftigung der wenig schmeichelhaften Neubewertung des Polarhistorikers Roland Huntford über Robert Falcon Scott, den britischen Entdecker, der den Südpol nur wenige Wochen nach seiner Entdeckung im Jahr 1911 durch Roald Amundsen erreichte und zusammen mit vier Gefährten auf dem Rückweg ums Leben kam. Huntfords revisionistische Version sei „voller Lügen“ gewesen, betont Fiennes. „Ich verabscheute sie. Ich durchschaute die Lügen, weil ich das gleiche getan hatte wie Scott.“ Vor drei Jahren veröffentlichte Fiennes dann eine Biografie des weniger umstrittenen anglo-irischen Entdeckers Ernest Shackleton.

Sein jüngster Beitrag zu diesem Genre, der diesen Monat in den USA erscheint, ist das Leben von T.E. Lawrence – Soldat, Gelehrter und unwahrscheinlicher Mitbegründer des Arabischen Aufstands (1916–1918) gegen das mit Deutschland verbündete Osmanische Reich –, das später von Peter O’Toole im Film verewigt wurde. Das Buch mit dem Titel Lawrence of Arabia: My Journey in Search of T.E. Lawrence, ist vor allem eine actionreiche Schlachtfeld-Biografie, gespickt mit Erinnerungen des Autors an die zwei Jahre, die er selbst als Soldat auf der Arabischen Halbinsel verbracht hatte.

Fiennes hat um die 30 Bücher geschrieben, darunter sein jüngstes, eine Biografie über T.E. Lawrence

Seine Zeit als Soldat dauerte von 1967 bis 1968, bevor Fiennes sich an einen arktischen Schlitten hängte. Er war ein junger, tatendurstiger Offizier im Special Air Service (der Spezialeinheit der britischen Armee). „Mir war todlangweilig und im Alter von 23 Jahren fragte ich mich bereits, was in aller Welt ich mit dem Rest meines Lebens anfangen sollte“, schreibt er in der Einleitung. Als sich die Gelegenheit ergab, einen von der Sowjetunion unterstützten marxistischen Aufstand im Oman niederzuschlagen – und weil ihm die Bilder von O’Tooles Lawrence im Kopf herumspukten – meldete er sich freiwillig.

Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen den beiden Männern und den jeweiligen Situationen, aber beide Briten leiteten arabische Streitkräfte und beide kannten sich offensichtlich gut mit Sprengstoff aus. Fiennes kann – und das tut er in diesem Buch auch – Lawrences unvergessliche erste Erfahrung, einen Feind aus nächster Nähe zu töten, persönlich nachempfinden.

Wie das geopolitische Erbe, das Lawrence und seine Landsleute hinterlassen haben, war auch der Mann selbst ein komplexer Fall. Hinter dem Hollywood-Bild, wo er in weiß-goldenen Gewändern über die Dünen stürmt, verbirgt sich ein gequälter Mensch mit ernster Vorgeschichte. Fiennes behandelt beide Themen mit militärischer Kürze. Als ich ihn nach Lawrences rebellischer Phase frage, formuliert er die Frage mit einfacheren Worten um: „Er ärgerte die höheren Offiziere und hatte Spaß daran.“ Machte Fiennes es mit seinen Vorgesetzten genauso? „Nicht mit allen, aber schon mit einigen“, sagt er. Seine Auseinandersetzung mit Lawrences vieldiskutierter Sexualität ist nur oberflächlich. „Ob [Lawrence und sein jugendlicher Begleiter Dahoum] eine sexuelle Beziehung hatten oder nicht, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen“, schreibt Fiennes. „Wenn man sich die vorhandenen Beweise anschaut, wird klar, dass Lawrence mit seiner Homosexualität zu kämpfen hatte.“

Im Gegensatz zu Lawrence begann sich Fiennes erst dann für den Nahen Osten zu interessieren, als er von seiner Regierung dorthin geschickt wurde. Danach kehrte er achtmal in diese Region zurück, um nach der verlorenen Stadt Ubar zu suchen. Er und seine erste Frau Ginny waren Teil der Expedition, bei der schließlich die Ruinen der Stadt im sogenannten Leeren Viertel im Süden Omans gefunden wurden. Sein im Jahr 1993 erschienenes Buch über dieses Abenteuer trägt den Titel Atlantis of the Sands – in Anlehnung an Lawrence.

Fiennes‘ jahrzehntelange berufliche Partnerschaft und Liebesbeziehung mit Ginny, die 2004 an Magenkrebs starb, ist eines der Hauptthemen von Explorer, einem neuen Dokumentarfilm über ihn. Mit dem Ziel, seinen außergewöhnlichen Tatendrang zu erklären, betrachtet der Film parapsychologische Aspekte, über die Fiennes nur selten spricht. Sowohl sein Vater, den er nie kennenlernte, als auch sein Großvater starben auf dem Schlachtfeld, und Fiennes wuchs bei seiner Mutter und seiner Großmutter in Südafrika auf. So erwachte in ihm der nicht enden wollende Wunsch, die Geister seiner männlichen Vorfahren zu beeindrucken. Zudem hatte ihn seine frühe Erziehung nicht auf das Mobbing in Eton vorbereitet – eine weitere mögliche Quelle seiner lebenslangen Motivation.

Genau wie Lawrence reizte Fiennes der Nahe Osten. Auf der Suche nach der verlorenen Stadt Ubar, dem „Atlantis des Sandes“, kehrte er achtmal dorthin zurück

Nach dem Film glaubte ich, dass Fiennes’ Sechziger sein schlimmstes Jahrzehnt waren. Er war bereits im Rentenalter, als er die tückische Eiger-Nordwand bezwang – mit verstümmelten Fingern an der linken Hand und ohne nennenswerte Klettererfahrung. Circa 300 Meter vom Gipfel des Everest entfernt erlitt er einen schweren Herzinfarkt und vier Jahre später bestieg er im Alter von 65 Jahren den höchsten Gipfel der Welt. Fiennes gibt zu, dass er sich diesen fast wahnsinnigen Herausforderungen gestellt hat, um seiner Trauer zu entfliehen – dem Gefühl, wie er im Film sagt, dass das Leben ohne Ginny „absolut zweitklassig“ sei.

Als ich Fiennes frage, ob er Ratschläge für Menschen hat, die eine solche Karriere einschlagen möchten, antwortet er, dass er nie vorhatte, Entdecker zu werden. Er wollte immer Oberst der Royal Scots Greys werden, dem Elite-Kavallerieregiment seines Vaters. In seinem Buch über Lawrence geht es auch darum, was er tat, als seine schlechten akademischen Leistungen diesen Traum in unerreichbare Ferne rückten.

Anders als der intellektuell begabte und in Liebesdingen wenig erfolgreiche Lawrence wurde Fiennes vom Feuer einer fast lebenslangen Liebesbeziehung erwärmt und sagt, dass er ohne Ginny seinen Weg als Entdecker niemals eingeschlagen, geschweige denn, sich vorgestellt hätte. „Das war ganz und gar das Tun meiner verstorbenen Frau“, sagt er.

Das ist nicht, was man von dieser scheinbaren Insel von einem Mann, diesem Inbegriff der stoischen britischen Entdeckermentalität, zu hören erwartet. Ich frage nach, ob dies sein Rat sei – eine Copilotin wie sie zu finden und sie nicht mehr loszulassen? „Dem würde ich nicht widersprechen“, sagt er.